Por

O silêncio foi a regra imposta durante a infância e vida religiosa de Fabiane Albuquerque, mas em ‘Cartas a um homem negro que amei’ (Editora Malê, 2022), a doutora em sociologia rompe com o pacto e dominação patriarcal impostos em diferentes etapas da vida. Fabiane afirma que foi o feminismo a salvou e, mais precisamente, o feminismo negro lhe deu forças para se manter em pé, em uma jornada marcada por lutas e resistências.

Ela nasceu em Contagem, Minas Gerais, em 1980. Filha de uma mineira e de um paraibano, passou parte de sua infância no sertão mineiro e, ao retornar para a cidade grande, vivenciou as transformações das primeiras periferias da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). Mais tarde, mudou-se para Goiás, onde foi freira por quase nove anos, passando também pelo Maranhão, África do Sul e Congo.

Deixou a vida religiosa, terminou a graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e foi morar na Itália. Fez mestrado em filosofia no país, casou-se, teve um filho e retornou ao Brasil, onde concluiu seu doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Estuda migrações, corpos, raça e gênero. Atualmente vive na França. Também é autora de ‘Ensaio sobre a raiva’, publicado em 2024 pela Editora Patuá, e de dois livros infantis publicados na Itália, resultado de prêmios literários.

Crédito: reprodução.

Em entrevista ao Catarinas, falou sobre os processos para romper com o silêncio imposto durante a vida, o efeito das violências sobre a vida das meninas e mulheres, o período em que esteve no convento, a importância da educação para a emancipação da população negra, o poder da palavra e da escrita como ferramentas de resistência e como a coragem é fundamental para romper ciclos de silêncio e opressão.

Confira a entrevista:

Fabiane, para começar, gostaria que você contasse um pouco sobre como foi o processo de escrita do livro. Como foi para você lidar com tantas memórias, especialmente aquelas atravessadas por violências e também por enfrentamentos à dominação masculina?

O processo de escrita foi concomitante à minha tese de doutorado. Eu já estava morando na França e estudava a representação dos corpos dos imigrantes na mídia italiana. Então, me deparava com corpos muito desumanizados na televisão e precisava analisar isso à luz das teorias que estudei. Eu tinha lido muita coisa sobre mulheres e homens negros e, em certo ponto, comecei a escrever como se fosse um diário. Ainda não sabia se publicaria. Com o tempo, esse diário virou cartas. Escrevi o título ‘Cartas a um homem negro que amei’, que muita gente gostou e acabou ficando.

Eu tinha lido mulheres feministas negras como Audre Lorde, bell hooks, Angela Davis, Sueli Carneiro, e todas elas tinham vivências de racismo e de sexismo. Algumas falas, inclusive, da Audre Lorde, eram bastante familiares para mim, me ressoavam muito. Por exemplo: ‘o silêncio nunca me protegeu. É melhor então a gente falar’. Outras mulheres também tiveram essa sacada de que silêncio nenhum nos protege. Todos eles, não só com relação ao racismo, mas também ao patriarcado.

E, com relação ao último, é um tema ainda mais delicado dentro dos movimentos negros, porque envolve homens negros, e isso ainda é um tabu. Dizer que homem negro é machista é algo inadmissível para muitas mulheres. Então, no meu livro, não poupo nenhuma opressão, nem a de classe, nem a de raça, tampouco a de gênero.

Acho que consegui unir a interseccionalidade num romance epistolar.

No livro, você compartilha como o silêncio era uma regra, tanto na sua família, quanto na vida religiosa. Hoje, você é uma escritora que escolheu narrar o que disseram que não deveria ser dito. Você enxerga este livro também como um ato de resistência contra esse silêncio imposto? Como foi romper com ele?

Sim, com certeza. Acho interessante como o silêncio é aprendido e a gente o repete por imitação. Se penso na minha história, na da minha família no Sertão Mineiro, havia coisas que não se diziam. Por exemplo, abusos sexuais não se falavam. E a gente aprendia com as mais velhas, ia reproduzindo, e até hoje esse é um tema delicado na minha família. Muita gente não aceita tocar, com desculpas das mais variadas: ‘ah, isso é de outra época’, ‘o que passou já passou’, ‘é só Deus mesmo que julga, que cura’. São formas de silenciar pessoas toda vez que se tenta falar.

Crescer em um ambiente em que o silêncio é uma regra, embora todo mundo saiba que há algo de errado, mas ninguém fale, é uma experiência extremamente opressiva. E aí, para completar, eu entrei também numa ordem religiosa, numa instituição em que o silêncio é a regra para que as coisas continuem funcionando.

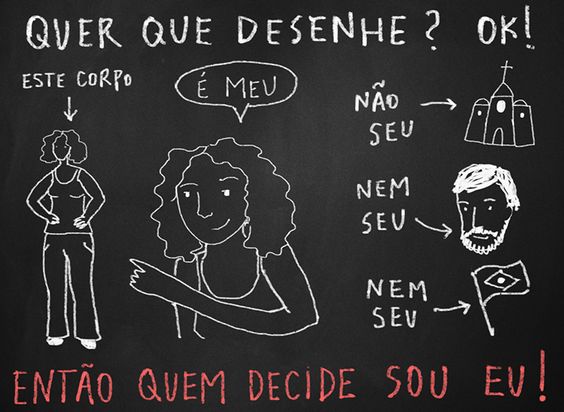

O silêncio da igreja em torno da opressão das mulheres, do abuso de crianças, é gritante. O interessante é que, se todas as mulheres religiosas falassem, a igreja não ficaria de pé. Eu digo que o silêncio das mulheres é um dos pilares de sustentação das igrejas.

Durante toda a história do cristianismo, os homens da igreja, que instituíram a religião, inventaram formas de fazer calar as mulheres. Por exemplo, Silvia Federici diz que a confissão na igreja católica foi inventada para que os padres controlassem tudo o que se passava nas famílias. E principalmente, quem ia confessar? Mulheres. Então, era através delas que eles obtinham o controle da sexualidade, da fala, do que se podia ou não fazer, segundo o que era ou não considerado pecado.

Quando me dei conta de que esse silêncio, para mim, era uma herança pesada demais, que mulheres estavam adoecendo e outras já tinham morrido por causa disso, eu resolvi contar o que ainda não se dizia no meu meio, entre as pessoas com quem convivi. E esse silêncio foi quebrado de alguma forma.

Enquanto lia a parte em que você conta sobre sua avó, pensei na minha, uma mulher negra que teve um casamento arranjado ainda jovem com o filho de uma família italiana. Lembrei dos relatos sobre a exclusão que ela sofreu, e de como nunca falamos sobre isso com profundidade. Por que você acha que a sociedade brasileira tem tanta dificuldade em encarar essas memórias do passado, que, na verdade, dizem respeito às nossas avós, mães e tias?

Você falando da sua avó, eu fico pensando na solidão dessa mulher. Porque, além do silêncio, que ela provavelmente aprendeu, tem o fato de que as pessoas não se interessavam pelas histórias dessas mulheres, justamente porque ‘dessas coisas não se fala, né?’. E o sofrimento sempre fez parte da vida das mulheres negras, então, falar disso era como se você estivesse desviando de um caminho que é o seu, que tem que aceitar.

Acredito que a sociedade funciona muito mais pela repetição de normas e regras do que por se rebelar contra elas. Figuras históricas que se rebelaram contra a ordem pré-estabelecida da sua época foram tratadas como párias. Mais tarde, a gente lê que foram pioneiras, mas enquanto está acontecendo, elas são vistas como incômodas. Sempre que alguém tenta falar de questões que colocam em crise essa ordem social, são devolvidas ao lugar do silêncio.

Eu ainda ouço muito isso quando se fala de racismo: ‘ah, isso é vitimismo’, ‘isso é mimimi’. Então, é uma questão muito doída para quem fala, porque a sensação é: ‘melhor eu não falar, já que vou ser acusada disso, né?’. Com as mulheres também era assim.

Você descreve a violência sexual na sua família como uma herança de geraçāo em geraçāo. Narra diversas situações que você vivenciou, como com seu avô e com seu primo, e como nunca encontrou apoio, nem mesmo entre as mulheres da sua família. O que você acha que impede, ainda hoje, que essas violências sejam nomeadas e interrompidas dentro das próprias famílias? Como podemos romper com esse cenário?

Ainda há um preço muito alto a se pagar quando se levanta a questão dos abusos sexuais nas famílias. Por exemplo, a própria exclusão da vida familiar. Eu conheço mulheres, e falo também por mim mesma, cujas famílias pediram para não falar, para não destruir a família. Eu entendo isso não como medo de destruir a família mas, sim, de destruir a ideia de família.

Isso coloca muitas mulheres nesse lugar de silêncio e, se não houver uma rede de apoio externa, elas vivem com esse peso da exclusão.

O preço a pagar é muito caro. Então, muitas vezes, preferem manter essa ideia de família, mesmo sabendo dos abusos, mesmo sendo vítimas, porque estar fora dessa ordem pode ser devastador.

Acredito que rompemos esse ciclo nos fortalecendo, procurando informação, leitura, outras histórias, outras mulheres que deem eco a essa voz, para que quem denuncia, quem expõe, quem fala, tenha algum apoio.

Acredito que eu tenha sido a primeira mulher da minha família a levantar o tapete e mostrar o que havia debaixo. Isso não foi confortável. Depois disso, vieram outras primas e fizeram o mesmo, me contaram. Eu já morava longe, já estava fora da minha família, então, quando elas me contaram, me viram como apoio. Acredito que buscar esse apoio fora de onde aconteceram os abusos é super importante.

Por exemplo, tenho uma prima que foi abusada pelo cunhado, o marido da irmã. Na época, com nove anos, ela contou para a minha tia, que respondeu: ‘você não vai falar sobre isso nunca mais, porque pode acabar com o casamento da sua irmã’. Minha prima viveu com isso por muito tempo: ‘se eu falar, vou acabar com o casamento da minha irmã’.

Que as mulheres tenham a coragem de acabar com casamentos, com relações, se for preciso destruir famílias, e sem carregar a culpa. Minha prima só conseguiu falar na vida adulta, após um percurso de independência, de estabelecer relações fora.

Eu aconselho mulheres a procurarem referências fora do ambiente onde a violência aconteceu. Porque, senão, a gente fica presa naquele tipo de relação que é destrutiva, que gera outros comportamentos também abusivos. Ficar presa nessa cadeia só enfraquece a vontade e a necessidade de falar.

Você relata também que, ainda criança, foi obrigada a “namorar” um homem adulto porque, segundo diziam, “com ele você estaria com a vida feita”. Como você interpreta esse momento agora, como adulta? E como você enxerga o silenciamento que ainda existe sobre essa prática, que segue acontecendo com tantas meninas?

Os adultos coniventes com isso precisam ser responsabilizados. Na minha infância não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ainda bem que nós temos leis que protegem as crianças hoje. Com todas as dificuldades, com todos os abusos e falhas que ainda temos, a gente tem. Difícil é quando não tem. Os conselhos tutelares precisam ficar atentos. A própria vizinhança, pessoas próximas, professores, todo mundo precisa ficar atento às infâncias.

Eu tinha 12 anos na época, e as pessoas podem dizer: ‘ah, mas naquela época as crianças eram mais adultas’. Não eram. Uma criança de 12 anos não poderia namorar um homem de 28, que está em um estágio de desenvolvimento psicológico e físico totalmente diferente. Mas, para a minha família, que cresceu em fazendas, ainda era normal. Por exemplo, casava-se com 13 anos nas fazendas. De novo o poder da reprodução de comportamentos, quando a gente não consegue uma sociedade que mude suas estruturas e relações sociais.

Então, é preciso ficar atenta. E nós temos hoje, mesmo com o avanço, adolescentes casando-se com homens bem mais velhos. Tem um caso no Sul, se não me engano, de uma menina de 16 anos casada com o prefeito.

Foi em Araucária, região metropolitana de Curitiba.

É um absurdo isso. Os pais precisam ser responsabilizados, esse homem precisa ser responsabilizado, e não me venham dizer que foi por amor, que a decisão foi dela. Não. Um velho, um marmanjo barbado, não tem que casar nem se relacionar afetiva ou sexualmente com adolescentes. Isso é inadmissível.

Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu um alerta ao Brasil sobre decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que têm isentado homens da responsabilização por estupro de vulnerável contra meninas de 11, 12 e 13 anos, com justificativas como o fato de ter “nascido uma criança dessa relação”, o que evidencia como a violência sexual ainda é naturalizada no país.

Exatamente. O Brasil é um país extremamente patriarcal, de base religiosa, em que ainda se legitima isso com base na religião, na família, numa ‘relação’, como se as relações não pudessem ser abusivas.

Com criança, com adolescente não se toca. Homens adultos precisam ficar longe das infâncias e das adolescências, e procurar mulheres da mesma idade, para que a gente possa equilibrar esse país em relação à desigualdade de gênero.

Pegando esse gancho do país com base religiosa, ao entrar no convento, você esperava e encontrou por um tempo um porto seguro. No entanto, ali também surgiram outras formas de violência, como o assédio, o racismo e a conivência das próprias freiras com os abusos. O que isso te mostrou sobre o poder das instituições, principalmente, da Igreja em um país como o Brasil?

No primeiro momento, eu acreditava estar segura porque eram apenas mulheres, e eu tinha vindo de uma família em que os homens eram abusadores. Até fisicamente, eu me senti segura com mulheres. Com o passar do tempo, crescendo, percebi que certas coisas não se falavam, e a dinâmica se repetia. Porque as instituições totais, como diz Foucault, que são, por exemplo, as religiões e o exército, são instituições extremamente autoritárias e sobrevivem, justamente pela reprodução das regras, e não da transgressão. O silêncio é uma forma de manter viva a instituição total.

Os abusos sexuais não podiam sair da Igreja. Ainda hoje, como é difícil punir padres pedófilos e abusadores. Como é difícil expulsar um padre de uma igreja. Porque é uma instituição total em que o silêncio e manter as coisas como estão ainda é considerado a melhor solução.

Quando comecei a me deparar com isso e, por exemplo, nas vezes em que tentei falar sobre a minha história, eu era silenciada, patologizada ou enviada para uma terapia, fui me dando conta de que era perverso viver assim de novo. Como escrevo no livro, se eu quisesse me salvar, eu precisava sair dali, e foi uma das melhores coisas que fiz. Não me arrependo de ter entrado, porque na instituição eu também recebi muita coisa. Mas nada paga o preço da liberdade.

Ao sair, fui elaborar muita coisa de que eu não tinha me dado conta: a relação com as freiras alemãs, que era uma relação colonizadora. Elas estavam ali como missionárias, mas com a missão de educar as jovens brasileiras para os seus valores. Tinha pouca troca entre as brasileiras. A gente tinha que obedecer e era aquilo.

No início, muito jovem, eu acreditava que isso era uma forma de amor, de estar inserida, de ter achado o meu grupo. Mas, com o tempo, e também com a ajuda da sociologia, que eu estava cursando, comecei a questionar essas relações dentro da própria Igreja e o patriarcado.

Você deixa o convento com 25 anos. Como foi o processo de romper com essa dominação da igreja?

Bastante doloroso. Como eu disse, é uma instituição total, na qual você faz um mergulho profundo, que muda a vida. É como quem passa pelo exército e diz: ‘nossa, não dá para esquecer’. A instituição total impregna no teu ser, na tua psique.

Quando saí, me vi muito deslocada, sem chão. O convento é um mundo à parte, embora eu estivesse em uma congregação bastante aberta, em que as mulheres trabalhavam fora, podiam escolher o curso que quisessem. E quando fui devolvida para esse mundo de verdade, me vi sem chão. Por muitos anos, eu tive problemas.

Eu achava que ainda precisava continuar minha vida na Igreja, mesmo sem ser freira. E, ao mesmo tempo, quando eu ia à missa e olhava aqueles homens de batina, sabendo das coisas que eu sabia, conhecendo muitos deles, vendo o discurso, eu pensava: ‘ai, não é isso que eu quero para mim’. Mas deixar a Igreja, para mim, era inadmissível. Em um certo ponto da minha vida, eu chutei o balde e falei: ‘quer saber? Não quero mais ir à Igreja’. E, no início, algumas freiras ainda me ligavam para dizer: ‘ai, você não abandonou Deus, não, né?’. Isso ainda me prendeu.

Agora, uma coisa é deixar a instituição, a religião. Outra coisa é deixar a fé em Deus, que foi um projeto que também veio mais tarde. Eu não sou cristã e nem acredito nos princípios cristãos. Isso, para mim, foi um processo de afastamento e de luto, porque, de certa forma, isso tinha estruturado toda a minha vida. Mesmo quando criança, nos meus momentos de dificuldade, a quem que eu pedia? A esse Deus. Depois, eu tracei um caminho dentro dessa Igreja e deixar isso foi a parte mais dolorosa.

As pessoas, às vezes, me falam assim: ‘nossa, mas viver sem Deus é muito difícil’. Aí eu questiono: ‘interessante, né? A tua questão não é se Deus existe, mas é porque é difícil a ideia de viver sem’. Essa ideia de base fez nascer as religiões. O desamparo afetivo, existencial, é que fez com que as pessoas se apegassem a um Deus. Eu vejo que as pessoas acreditam porque é difícil não acreditar. Eu, como socióloga, convivo com a ideia de que não acredito porque não preciso acreditar em algo. Essa ideia de Deus cristão, para mim, também foi algo que foi superado.

Inclusive, você narra no livro como percebeu, ainda muito jovem, o uso da fé para manipular e controlar, especialmente os corpos e desejos das mulheres. Também, o avanço das igrejas protestantes nas periferias. Hoje, vivemos tanto um avanço da vertente mais conservadora da Igreja Católica e do neopentecostalismo no Brasil. Como você avalia esse cenário e os impactos disso sobre a vida das mulheres, sobretudo as mais pobres?

Eu, por exemplo, da periferia de Belo Horizonte, que via essas igrejas chegando, convivi desde pequena com a ideia do demônio. E o que eu acho interessante é que o demônio só se manifesta no corpo de pobre. Você nunca vê um rico incorporando o demônio e se debatendo. Até isso mostra como o corpo do pobre é visto como o lugar onde o mal se manifesta.

Quanto mais dura a vida, quanto mais os vínculos sociais são destruídos, quanto mais a pobreza aumenta, quanto mais o capitalismo explora e tenta tirar lucro de todas as formas, mais as pessoas estão nessa luta pela sobrevivência, estão perdidas, desorientadas, sem referências, o demônio está ali para aflorar e os líderes religiosos manipulam muito bem essa ideia.

Numa periferia abandonada, as pessoas iam para a igreja porque era o único ponto seguro, a única esperança que tinham numa vida dura, sem sentido, num lugar onde não tinha nada. E agora isso cresceu, extrapolou os muros das periferias, chegou na classe média. A Igreja Católica, para competir, também criou sua ala onde o demônio virou espetáculo.

Mas eu vejo tudo isso como um fenômeno muito humano desses novos tempos, onde a vida se tornou mais complexa, e ao mesmo tempo as vulnerabilidades estão aí, sendo exploradas.

Percebemos como isso afeta principalmente a vida das mulheres, em especial das mais pobres e negras. Exemplo é a tendência das trend wives, influenciadoras de classe média alta que romantizam a vida de esposa. Mas a vida que elas vendem é completamente diferente da mulher que está nas periferias, para quem o casamento, muitas vezes, significa acúmulo de tarefas, dependência e apagamento.

E se a gente olhar de perto mesmo, nem felizes elas são. Porque é muito mais performance. Quando você está bem de verdade, você não precisa mostrar, não precisa fazer publicidade da sua felicidade. É muito mais uma necessidade de se afirmar nesse lugar, que é ilusório, do que, de fato, uma vida plena.

E essa realidade de ‘ser sustentada por um homem’ está muito longe das mulheres da periferia, pretas e pobres. Pelo contrário: desde pequenas, elas vão à luta, carregam os filhos no colo, muitas vezes sozinhas, sem pai por perto. Esse papel não cola nos bolsões da miséria.

Em um trecho do livro, você escreve para o destinatário das cartas, que costumava dizer ter começado a trabalhar muito antes de você. Mas na verdade você, praticamente, já nasceu trabalhando, só que em um trabalho invisibilizado, não valorizado pela sociedade.

Meninas começam muito mais cedo do que os meninos. Elas tomam conta da casa, da roupa, da comida, ajudam a cuidar dos irmãos. Em geral, o homem, mesmo o homem pobre, é liberado desse serviço e vai trabalhar fora, por isso, tem muito mais chances de progredir do que a mulher que ficou. Mas atrás dele, há uma mulher que deu conta de tudo ali para que ele saísse de casa.

Na pandemia, tivemos acesso a dados assustadores de como o trabalho da casa foi jogado todo para cima de mulheres e meninas pobres, sobrecarregando-as. Foi revelador esse período dramático da história mundial, de que as mulheres ainda estão presas e sem reconhecimento a um trabalho que não gera nem dinheiro, nem riqueza.

Se eu for contar, eu trabalho desde os sete anos, me lembro de limpar a casa, fazer comida. Se isso fosse reconhecido e retribuído, hoje eu estaria aposentada. Mas trabalhei para que homens pudessem sair de casa e ganhar o salário, enquanto, no fim, eram eles os vistos como provedores.

No seu caso, também que você traz no livro, teve a questão do trabalho infantil para pessoas da sua família, que você era colocada para fazer, para ter um lugar onde morar, para conseguir estudar, etc. Que a gente sabe que infelizmente é uma prática que ainda acontece até hoje.

Sim, eram as famosas ‘meninas pegas para criar’. Ainda bem que nós tivemos mudanças com isso. Mas era muito comum uma menina ser deslocada para um outro núcleo familiar, diziam que era para ajudar, mas no final ela era responsável por todo o trabalho da casa. E eu tive sorte de sair. Era a casa da minha tia, que tinha uma condição financeira muito melhor do que a de todo mundo da família.

Mas muitas meninas que foram, nunca saíram. Morreram ali ou envelheceram. E ainda há histórias como a da Sonia, que virou um caso judicial, com a família biológica que reivindica que ela saia dali, enquanto a família que ‘a pegou para criar’, que jamais a registrou, que jamais pagou um salário, onde ela jamais pôde estudar, reivindica a posse dela porque dizem que ela é ‘quase da família’.

No livro, você relata diversas situações em que as violências que sofreu foram relativizadas por psicólogas e psicólogos e, recentemente, você escreveu para o Catarinas sobre as raízes misóginas da psicanálise. Como foi o processo de romper com as narrativas que tentaram te convencer de que não houve violência? E o que você tem aprendido sobre os limites e as possibilidades da psicologia nesse enfrentamento?

O que eu acho interessante é que até a minha juventude, a psicologia, ela estava nas mãos de uma classe social, que era uma classe média que podia ascender a universidade. Não era a psicologia em si, eram os valores dessas classes sociais, da branquitude e patriarcais, que condicionavam a prática da psicologia.

Enquanto eu estava no convento, fui orientada a fazer terapia com freiras ou com professoras universitárias da PUC, que eram mulheres extremamente elitistas. Raciocinando bem, essas mesmas mulheres ricas, professoras universitárias, que tinham empregadas domésticas ou ‘meninas pegas para criar’, quando recebiam uma menina como eu, da periferia, preta, num convento, qual era a prática? Devolver essa mulher para o lugar dela e fazê-la aceitar. Porque ela também tinha uma pretinha que cuidava de tudo.

Então, dar ouvidos a essa menina preta que está chegando ali com todas essas questões poderia muito bem desestruturar até mesmo os valores que essas mulheres construíram para a própria vida. Eu ouso dizer que era o contexto em que eu estava que me fez chegar a essas profissionais. Talvez, fora, num outro contexto, eu tivesse mulheres e homens com um outro olhar. Mas dentro da igreja, era aquilo ou saía.

A psicologia foi muito marcada pela condição de classe e de raça dos profissionais que até pouco tempo ocupavam as universidades. Com o tempo passando, que eu saí, me libertei e criei outras redes, eu acabei chegando numa psiquiatra, já por volta dos 35 anos, que pela primeira vez na minha vida me disse: ‘Isso foi abuso’.

Tem muitas psicólogas feministas e antirracistas, que não mais admitem esse tipo de discurso. Muitas psicólogas me escrevem dizendo que leram o livro e que ficaram chocadas com a sessão de terapia que eu menciono. Mas aí eu digo que era uma sessão muito instrumentalizada para fins religiosos. Quando o profissional tem esse fim, ele contamina todo o processo e ele pode contribuir com a opressão da pessoa que ele está ali diante e que busca ajuda justamente para se libertar daquilo.

Falando em universidades, a educação sempre foi algo muito importante para você e você destaca no livro como, para pobres e negros, este é o único meio para “ascensão social e superação do passado da escravidão”. Hoje, vemos discursos que tentam desacreditar a educação. Como você enxerga esse movimento e os riscos que ele representa?

Eu estava lendo esses dias um livro muito interessante chamado ‘As Almas do Povo Negro’, de W.E.B. Du Bois, um grande pensador negro, que escreveu em 1903 e parecia que ele estava falando hoje. Ele fala de um personagem negro muito importante nos Estados Unidos, que era um negro que tinha conseguido algum poder e alguma visibilidade no país e que tinha uma grande influência sobre outros negros.

Uma das propostas dele era ‘deixem de investir no ensino superior e vão fazer um curso técnico para vocês ganharem dinheiro e ficarem milionários porque a gente precisa criar uma elite negra, e só depois a gente pensa nessas questões da educação, de voto, da conscientização’.

Eu fico pensando que até hoje nós temos este discurso, de que primeiro vamos ganhar dinheiro, depois entramos nessas questões de direitos humanos, de emancipação de mulheres, de negros. Vamos primeiro criar essa ideia de subir na vida através dos bens, da prosperidade, vamos deixar para lá essa coisa da educação. O que é uma tragédia, porque você imagina esse monte de gente rica, sem o mínimo de conhecimento e de reflexão crítica. É a Jojo Todinho que é contra o SUS. São discursos sem reflexão.

Quando eu falo o único caminho para subir na vida, e eu digo subir na vida enquanto emancipação também humana, não só de subir economicamente, é através da educação. E por isso, eu sou uma grande defensora das cotas sociais porque a população negra teve acesso e isso mudou famílias inteiras.

Um negro que acende, puxa outro primo, incentiva outro negro a fazer o vestibular, tem uma amplitude de mundo, toma conhecimento de muita coisa, consegue ler a própria história e trajetória. A educação, para mim, é o projeto que não vem em segundo lugar de nada.

Você traz no livro que “demora muito para curar as feridas e dar um novo sentido às coisas e às relações”. Hoje, quem é a Fabiane? Quais seus desejos para o agora e para o futuro?

A Fabiane é uma mulher que conseguiu elaborar esse passado e falar o que ela gostaria de ter falado há muito tempo e não pode. Ela conseguiu entender muitas coisas, tomar distância do que aconteceu. Apesar de toda essa história que eu trago no livro, eu me considero uma pessoa feliz. Eu não cheguei no topo, porque eu nem acredito nessa ideia de topo. Eu não acredito nessa ideia de vencer na vida. A gente está vencendo, está no processo, não acabou.

Eu tenho projeto de continuar escrevendo. Depois desse livro eu publiquei ‘Ensaio sobre a raiva’. Tenho um outro livro, inclusive já terminado. A recepção desse livro, ‘Cartas a um homem negro que amei’, me motivou muito a continuar. Foram muitas mulheres que me escreveram do Brasil e também de fora do país. Eu gostaria de contribuir com essa voz, com a minha capacidade de interpretar o mundo, de analisar e de articular a palavra através da escrita.

E o que você diria para mulheres que hoje precisam de coragem para romper esse silêncio que nos foi imposto por tantos anos?

Eu entendo que cada mulher tem um percurso e o preço que cada uma paga para romper com seu com esses silêncios. Mas eu digo uma coisa, que o silêncio pode também fazer outras vítimas. Para que a gente rompa os círculos de opressão é preciso dar um fim. E a gente precisa de mulheres com essa coragem, com a ousadia e com valores profundos de que, não, isso é injusto, isso precisa acabar.

Então, vai te desestabilizar, vai te trazer inimigos, vai ter momentos difíceis por causa da fala, mas nós nunca avançamos com relação a direitos sociais e políticos, senão através de pessoas que ousaram.

Fonte: Catarinas.