Rio de Janeiro 1982, policiais amarram homens negros pelo pescoço. Foto: Jornal do Brasil/reprodução.

Por Douglas Martins

A lógica que move essas operações é a do direito penal do inimigo. O inimigo é aquele a quem o Estado nega o estatuto de pessoa e de cidadão: ele não é punido — é eliminado. As operações não são atos de polícia, mas atos de guerra interna.

O Brasil contemporâneo vive uma contradição estrutural que expressa a tensão entre democracia formal e autoritarismo material. O mesmo Estado que se proclama garantidor da lei e da ordem é aquele que mata em nome delas. De um lado, há uma racionalidade militarizada, bélica e seletiva, que se manifesta nas operações policiais de alto impacto — como as Operações Contenção, Escudo e Verão — marcadas pela violência extrema contra territórios negros e periféricos. De outro, uma racionalidade técnica e institucional, representada por ações como as Operações Carbono da Polícia Federal, nas quais se empregam inteligência, cooperação internacional e respeito processual, voltadas a crimes econômicos e ambientais.

Essas duas formas de agir revelam uma dupla face do Estado penal brasileiro: o Estado que mata os pobres e o Estado que negocia com os ricos. Essa duplicidade é sustentada por uma cultura jurídica que naturaliza o racismo e por uma política criminal que se converteu em instrumento de gestão da desigualdade.

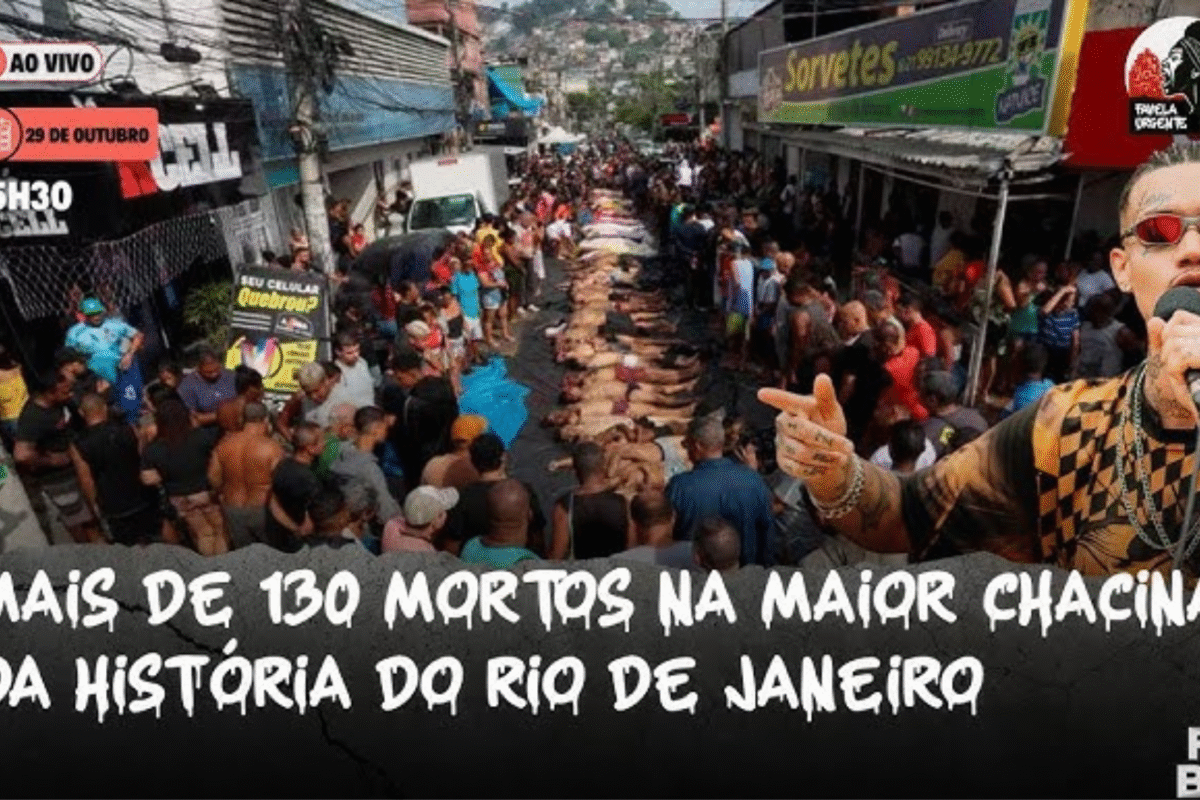

A Operação Contenção, deflagrada no Rio de Janeiro em 2025, resultou em 132 mortos e apenas quatro policiais feridos. Essa desproporção brutal evidencia a natureza assimétrica da violência estatal e a falência do controle institucional sobre as forças de segurança. O governador Cláudio Castro celebrou a ação como “um sucesso necessário para devolver a paz às comunidades”, afirmando que “quem escolhe viver do crime precisa arcar com as consequências”.

Tal declaração, amplamente divulgada pela imprensa, insere-se numa tradição de negação política e moral das violações de direitos humanos cometidas pelo Estado. Ao enquadrar a letalidade como mérito, o discurso oficial converte a morte em indicador de eficiência policial. Esse tipo de retórica cumpre duas funções simbólicas: (1) legitima a barbárie, pois transforma o assassinato de suspeitos (ou de inocentes) em ato de patriotismo; e (2) silencia o debate democrático, estigmatizando qualquer crítica como “defesa de bandido”.

Do ponto de vista jurídico, a operação afronta diretamente a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 10.932/2022. Essa convenção obriga o Estado a prevenir, investigar e reparar práticas discriminatórias. A execução de ações policiais com impacto desproporcional sobre populações negras e periféricas constitui violação direta dos artigos 1º, 2º, 4º e 11 do tratado.

A Constituição Federal, em seus artigos 1º, III (dignidade da pessoa humana), 3º, IV (combate ao racismo) e 5º, caput (igualdade perante a lei), também é frontalmente violada. O Estado, que deveria ser o garantidor da vida, atua como executor extrajudicial. A ausência de investigação independente e a resistência das autoridades em reconhecer o caráter racializado da letalidade policial demonstram o racismo institucional em sua forma mais explícita: o direito penal seletivo, em que o inimigo é definido pela cor da pele e pelo território.

As operações Contenção (Rio de Janeiro, 2025), Escudo (Baixada Santista, 2023) e Verão (Guarujá e Santos, 2024) compõem uma sequência de políticas de extermínio travestidas de segurança pública. Em comum, apresentam três características estruturais: 1) A militarização do policiamento, com uso de armamento pesado e táticas de guerra em áreas densamente povoadas; 2) A ausência de controle judicial efetivo, uma vez que as incursões são autorizadas genericamente ou realizadas sem mandado; 3) A narrativa midiática da “limpeza moral”, que legitima a violência e desloca a culpa para as vítimas. Essas operações não se destinam a “garantir a lei”, mas a produzir o espetáculo da punição. São ações de governamentalidade punitiva, nas quais o Estado afirma sua soberania através do poder de matar. Como observa Achille Mbembe (2018), a necropolítica é o exercício do poder soberano de decidir quem pode viver e quem deve morrer.

No Brasil, essa decisão tem cor e endereço: as favelas e periferias. A vida negra é permanentemente reduzida à condição de vida matável, de corpo descartável. A lógica que move essas operações é a do direito penal do inimigo, conceito criticado por Zaffaroni (2007). O inimigo é aquele a quem o Estado nega o estatuto de pessoa e de cidadão. Ele não é punido — é eliminado. Na prática, isso significa que as operações não são atos de polícia, mas atos de guerra interna.

O uso de helicópteros blindados, franco-atiradores e incursões em horário escolar viola todas as normas internacionais de proteção à vida e ao devido processo legal. A consequência é a normalização da morte como método de gestão social. A pedagogia da violência repete-se: o Estado mata, a mídia aplaude, o Judiciário se cala. As vítimas são pobres, negras e anônimas. E a cada chacina, a democracia morre um pouco mais.

Em contraste com a brutalidade das operações estaduais, as Operações Carbono, conduzidas pela Polícia Federal, expõem a outra face do Estado penal: a seletividade de classe. Voltadas à investigação de lavagem de dinheiro, corrupção ambiental e mercado ilegal de créditos de carbono, essas ações atingem agentes econômicos de alto poder aquisitivo — empresários, executivos e operadores do mercado financeiro da Faria Lima.

Nessas operações, o Estado age com inteligência, discrição e rigor técnico. As prisões são efetuadas com mandado judicial, há comunicação prévia à imprensa, respeito ao devido processo legal e nenhuma vítima fatal. A legalidade processual é preservada porque os investigados pertencem à elite. O contraste é eloquente: quando o suspeito é negro e pobre, o Estado atua com fuzil; quando o suspeito é branco e rico, o Estado atua com intimação.

As Operações Carbono revelam que o crime não é perseguido pela sua gravidade, mas pela cor e pelo CEP de quem o comete. Essa desigualdade na aplicação da lei demonstra que o sistema penal não é um instrumento neutro de justiça, mas um mecanismo de reprodução das hierarquias sociais. A seletividade estrutural é a própria essência do Estado penal brasileiro: a lei é universal na forma, mas particular na execução. Como sintetiza Vera Malaguti Batista (1998), o sistema penal é a engrenagem disciplinadora do capitalismo periférico — ele pune o excedente humano do mercado, administrando a miséria como questão policial. As Operações Carbono mostram, paradoxalmente, que o Estado é capaz de atuar de forma legal, racional e eficaz — mas escolhe não fazê-lo quando o alvo é o povo.

O contraste entre as operações letais nas favelas e as investigações sofisticadas no mercado financeiro revela a coexistência de duas racionalidades penais. A primeira é a racionalidade da exceção, que opera nas margens, nos corpos racializados e nos territórios pobres. É uma política de morte, uma gestão do risco social pela eliminação física dos considerados indesejáveis. Sua base é disciplinar e racial, fundada na ideia de que a segurança se obtém pela contenção da vida dos “outros”.

A segunda é a racionalidade da legalidade seletiva, voltada aos espaços de poder. É a racionalidade da autolimitação, do processo, do formalismo e da reputação. Nela, o Estado mantém a aparência de legalidade e civilidade porque os sujeitos envolvidos fazem parte do pacto social da branquitude e da propriedade.

Essas duas racionalidades não são opostas, mas complementares. Uma produz a morte que legitima o poder do Estado; a outra produz a aparência jurídica que sustenta esse poder. A face letal e a face racional são, portanto, as duas máscaras de um mesmo Leviatã. O Estado penal no Brasil atua como um dispositivo de classe e de raça. Sua função principal não é garantir justiça, mas administrar a desigualdade: eliminar o excedente e proteger o privilégio. Assim, as favelas se tornam campos de exceção permanentes, e o sistema financeiro, o espaço da imunidade penal. Em termos foucaultianos, a punição deixou de ser um instrumento de reforma moral para tornar-se uma tecnologia de governo. Punir é gerir — e gerir é matar quando o corpo punido é o corpo negro.

As operações policiais de extermínio em territórios racializados violam frontalmente os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, especialmente a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância (OEA, 2013). O artigo 4º da Convenção obriga os Estados a adotarem políticas públicas para prevenir, eliminar e punir práticas racistas, inclusive aquelas realizadas por agentes do Estado.

O artigo 11 impõe o dever de reparar integralmente as vítimas e seus familiares. Nenhum desses dispositivos é observado no contexto das operações letais brasileiras. O Estado, ao contrário, age com desídia e negação. Não há investigação independente, não há transparência nos números, e a responsabilização de agentes é quase inexistente. As forças de segurança atuam sob um manto de impunidade alimentado por discursos políticos que celebram a violência como “defesa da sociedade”.

A violação à Convenção Interamericana é agravada pela ausência de políticas de reparação, que perpetua a desigualdade racial e o trauma social. O Brasil descumpre, portanto, não apenas uma obrigação jurídica internacional, mas um compromisso ético com a própria humanidade. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em decisões como Favela Nova Brasília vs. Brasil (2017), já declarou que o país pratica violência policial sistemática e racismo estrutural. Nada, porém, mudou desde então — e o número de vítimas cresce a cada nova “operação”.

O racismo não é apenas um efeito colateral da política criminal brasileira — é o seu fundamento oculto. O Estado se espelha na cor da vítima para decidir a forma da punição. Quando o corpo é negro, o Estado atua como força de guerra; quando é branco, como garantidor do devido processo. Essa assimetria é o núcleo do que Achille Mbembe chama de necropolítica: a política que governa pela distribuição desigual da morte.

A necropolítica brasileira se manifesta na naturalização da letalidade policial, na criminalização da pobreza e na indiferença institucional diante do sofrimento das famílias das vítimas. O racismo é o código que organiza o espaço urbano e define quem pode ser morto sem escândalo. O Estado projeta sobre os territórios negros o imaginário colonial da “zona de não ser” — o lugar onde o direito se suspende e a violência se torna regra. Como dizia Frantz Fanon, o colonialismo sobrevive nas democracias quando a violência contra o colonizado é vista como necessidade de ordem.

No Brasil, essa permanência colonial assume a forma da “operação”: incursões periódicas em que o Estado reafirma, pela força, sua soberania sobre populações que ele nunca reconheceu plenamente como cidadãs. O espelho racial do Estado, portanto, não reflete igualdade — reflete hierarquia. A cada operação, o país se olha e vê o seu próprio abismo: um Estado que protege o capital e elimina o povo.

A disputa contemporânea em torno da política criminal brasileira expressa-se, no plano normativo, em duas propostas de emenda constitucional de orientação radicalmente oposta: (1) a PEC da Segurança Pública, proposta pelo Governo Federal, e (2) a PEC que equipara o tráfico de drogas ao terrorismo, defendida por governadores de perfil conservador e pela bancada de segurança no Congresso.

A PEC da Segurança Pública, de orientação democrática, busca integrar políticas de prevenção, inteligência e controle externo das polícias, reafirmando os princípios da Constituição de 1988 — especialmente o art. 144, que define a segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Seu objetivo é civilizar a ação policial, promover a cooperação federativa e reduzir a letalidade, transformando a segurança em política pública e não em instrumento de guerra.

Já a PEC do Tráfico como Terrorismo representa o movimento inverso: a militarização do texto constitucional. Ela parte de um erro técnico e de um viés ideológico: o erro de categoria jurídica, ao confundir crime comum com ato político de terror; e o viés de guerra, que reduz o enfrentamento às drogas a uma cruzada moral. A equiparação do tráfico a terrorismo introduz uma brecha de exceção permanente na Constituição, permitindo o uso ampliado de força militar, restrição de garantias processuais e expansão da vigilância estatal.

Na prática, legitima a criminalização do inimigo interno, sobretudo das populações periféricas. A “guerra às drogas”, nesse contexto, deixa de ser metáfora e torna-se doutrina de Estado. É o retorno da ideologia da Segurança Nacional, agora reembalada sob o discurso da ordem pública.

A análise das duas PECs permite compreender o dilema central da política criminal brasileira: ou o país consolida um modelo de segurança compatível com o Estado Democrático de Direito, ou se aprofunda a militarização punitiva, que transforma o povo em alvo e o direito em pretexto. A PEC da Segurança Pública expressa a racionalidade republicana — a tentativa de reorganizar as forças de segurança sob critérios de controle democrático, transparência e responsabilização.

Já a PEC do Tráfico como Terrorismo é a institucionalização da guerra: ela transfere à Constituição o vocabulário da exceção e o torna permanente. Essa disputa revela que a política criminal não é apenas uma questão de técnica jurídica, mas de hegemonia moral e simbólica. A escolha entre prevenção e punição, entre cidadania e guerra, é a escolha entre dois projetos de país. O primeiro projeto — o da segurança cidadã — enxerga o cidadão como sujeito de direitos e aposta em políticas de educação, emprego e inclusão social como forma de reduzir a violência.

O segundo — o da segurança militarizada — vê o cidadão pobre como ameaça e aposta na eliminação como forma de governar. Essa segunda racionalidade é a que tem prevalecido. Ela reproduz o modelo de “inimigo interno” herdado da ditadura militar, agora travestido de política pública. A guerra às drogas é o novo nome da guerra ao povo. O controle punitivo das periferias é a contrapartida da liberdade dos mercados.

Assim, o direito penal do inimigo convive harmonicamente com o direito econômico da impunidade. O Brasil vive, portanto, sob um regime híbrido: uma democracia formal com práticas de exceção permanentes. E essa contradição é o que define o Estado penal contemporâneo — uma máquina de moer vidas em nome da ordem.

Desde o governo Donald Trump (2017–2021), os Estados Unidos vêm reatualizando a doutrina da “guerra às drogas” em chave geopolítica. A retórica proibicionista, antes centrada no combate interno ao consumo, deslocou-se para o plano transnacional, convertendo países latino-americanos em teatros de guerra sob pretexto de segurança hemisférica. Em março de 2020, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou denúncia formal contra Nicolás Maduro, acusando-o de comandar o “Cartel de los Soles” e de “inundar os Estados Unidos com cocaína” (Department of Justice, 2020).

O então presidente Donald Trump qualificou Maduro como “narcoterrorista”, ampliando a lógica do inimigo: do traficante ao chefe de Estado. Essa política foi acompanhada pela operação militar “Enhanced Counter-Narcotics”, que deslocou navios de guerra para o Caribe sob o argumento de combater o tráfico. Trata-se, na realidade, de um instrumento de pressão política e econômica sobre governos não alinhados. Em 2022, com a eleição de Gustavo Petro na Colômbia, o discurso antidrogas foi reativado por setores conservadores dos EUA, que passaram a associar o novo governo à leniência com o narcotráfico.

Petro, ao defender a descriminalização e o enfoque social das drogas, foi tratado como “risco à segurança regional”. Essa instrumentalização da guerra às drogas tem um objetivo: controlar politicamente a América Latina sob a retórica da “segurança global”. O Brasil, ao adotar a PEC que equipara tráfico a terrorismo, reproduz esse enquadramento ideológico, colocando-se sob a mira da política intervencionista norte-americana. Discursos do governador Cláudio Castro, exaltando o “alinhamento com padrões internacionais de combate ao narcotráfico” e a “cooperação com agências estrangeiras de segurança” (O Globo, 2023; G1, 2024), revelam como essa retórica global se traduz localmente em licença para matar.

A guerra às drogas é, assim, um idioma imperial: serve para justificar intervenções externas e para legitimar extermínios internos. Na linguagem de Achille Mbembe (2018), é a forma contemporânea de gestão colonial — o controle militar de populações supostamente perigosas sob o pretexto de civilização e ordem. A necropolítica, no caso latino-americano, tem endereço e cor. A cada “operação” em uma favela, o Brasil traduz para o idioma da bala o discurso geopolítico da “segurança hemisférica”.

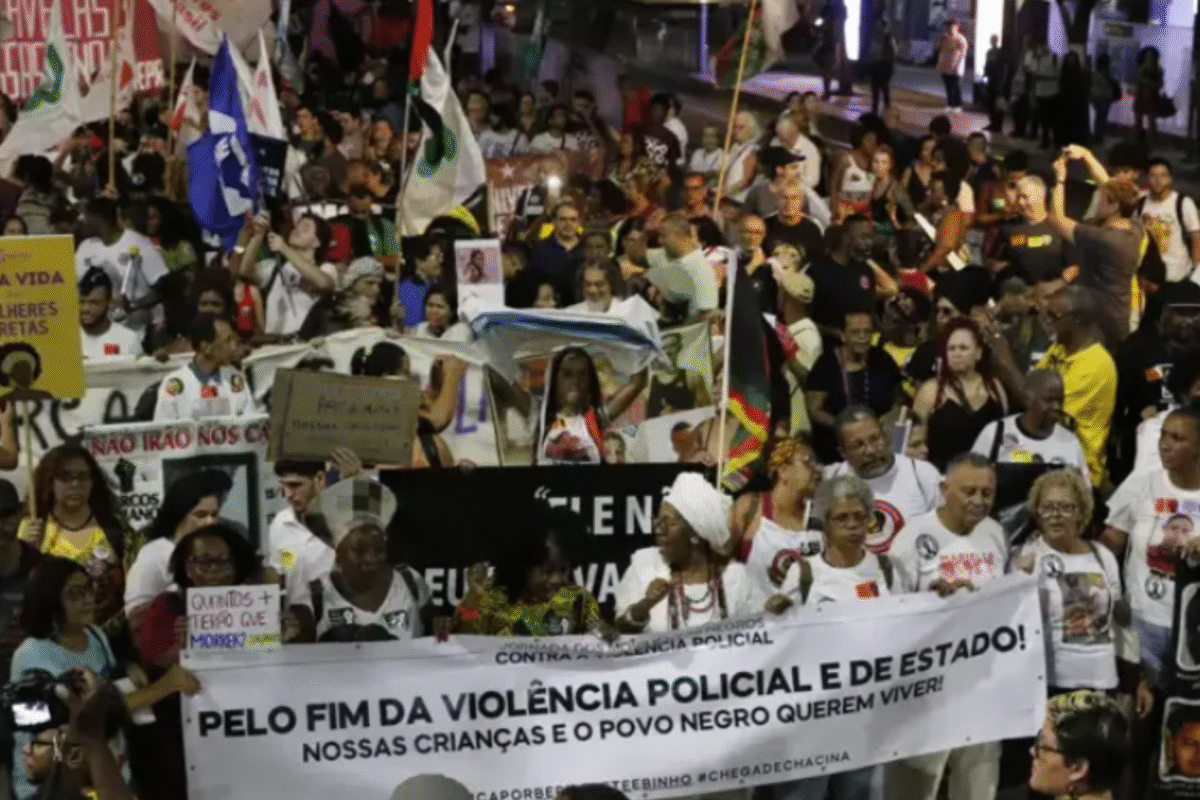

Se há algo mais perverso do que o ato de matar, é o ato de abandonar os vivos. A inadimplência do Estado brasileiro com as famílias das vítimas das operações letais é uma das expressões mais duradouras da violência institucional. Após chacinas como as das operações Contenção, Escudo e Verão, o Estado não oferece reparação, assistência psicológica ou apoio econômico.

Os corpos são recolhidos, mas a vida dos sobreviventes permanece em ruínas. São, em sua maioria, mulheres negras — mães e companheiras — que passam a sustentar sozinhas o lar, marcadas pelo trauma e pelo estigma. A ausência de políticas de reparação contraria frontalmente o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que impõe ao Estado a responsabilidade objetiva por danos causados por seus agentes, e também o art. 11 da Convenção Interamericana contra o Racismo, que obriga à compensação integral das vítimas.

No caso Favela Nova Brasília vs. Brasil (2017), a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o país por execuções extrajudiciais e determinou medidas de reparação, como indenização, atendimento psicológico e políticas de não repetição. Nenhuma foi integralmente cumprida. A omissão estatal revela uma violência prolongada, que transcende o momento da morte.

O Estado mata, e depois deixa morrer — socialmente, economicamente, simbolicamente. A filósofa Judith Butler (2009) descreve esse fenômeno como a produção de vidas não enlutáveis (ungrievable lives): vidas cuja perda não gera luto social nem reconhecimento público. No Brasil, a vida negra assassinada pelo Estado é uma vida que o próprio Estado impede de ser chorada. Cada mãe que busca justiça e encontra silêncio é a prova de que o racismo não termina com o disparo. Ele se perpetua no não reconhecimento do sofrimento, no apagamento da memória e na burocratização da dor. A inadimplência, portanto, não é omissão acidental — é parte do projeto punitivo. O mesmo Estado que se apresenta como soberano no momento da execução, revela-se ausente no momento da reparação.

A vitimização secundária das famílias das vítimas das operações policiais manifesta-se em três dimensões principais: 1) Econômica: a perda do provedor, sem indenização, mergulha famílias inteiras em pobreza extrema. 2) Institucional: as mães e companheiras são tratadas como cúmplices e enfrentam desprezo nas delegacias e nos tribunais. 3) Simbólica: o Estado nega a condição de inocência das vítimas, impedindo o luto e a memória. Esse triplo abandono perpetua a violência de classe, raça e gênero. O luto negado é o modo como o Estado prolonga o poder sobre os mortos e sobre os vivos.

A cada mãe silenciada, a necropolítica renova sua eficácia. A reparação, nesse contexto, não é apenas uma questão jurídica, mas ato político e ético. Reconhecer o luto é reconhecer a humanidade das vítimas. Enquanto o Estado se negar a fazê-lo, continuará sendo inadimplente com a democracia. Como afirma Angela Davis (2018), “a liberdade é uma luta constante” — e, no Brasil, essa luta é travada diariamente pelas mulheres negras que transformam o luto em resistência.

A ascensão da retórica militar no vocabulário estatal revela uma mudança estrutural na forma de governar. O termo “operação”, incorporado do léxico das Forças Armadas, passou a nomear incursões policiais, programas sociais e até campanhas eleitorais. O que antes era guerra, tornou-se política cotidiana. Ao adotar essa linguagem, o Estado converte o povo em alvo, e a política, em estratégia de combate. O cidadão deixa de ser titular de direitos e passa a ser elemento a ser controlado, monitorado, neutralizado. Essa mutação semântica reflete o paradigma do direito penal do inimigo, no qual a segurança é obtida pela eliminação do outro.

Os governadores de direita que se reuniram em 2025 para defender a PEC do tráfico como terrorismo assumiram publicamente essa ideologia, propondo o retorno à lógica da segurança nacional. A aproximação com os Estados Unidos e o uso da retórica antiterrorista sinalizam o risco real de submissão do Brasil à política intervencionista estadunidense. A militarização da linguagem, das leis e das práticas de governo constitui violação direta da Constituição de 1988, que é civil, garantista e democrática. Transformar o cidadão em inimigo é negar o próprio fundamento do Estado de Direito.

O Brasil se encontra em uma encruzilhada histórica: ou reafirma a Constituição de 1988 como pacto civilizatório, ou sucumbe à militarização da vida e da política. As operações letais nas periferias, a inadimplência com as famílias sobreviventes, a retórica geopolítica da guerra às drogas e a convergência dos governadores de direita compõem um mesmo sistema de poder: o Estado penal racializado. Esse Estado não é falha da democracia — é sua sombra. A democracia formal convive com a exceção cotidiana, e a cidadania é privilégio de poucos. Reafirmar o projeto constitucional de 1988 significa recusar a linguagem da guerra, restaurar o primado dos direitos humanos e reconhecer as vítimas como sujeitos de reparação e memória. Enquanto o Brasil continuar a chamar de “operação” o que é extermínio, e de “segurança” o que é controle racial, o país permanecerá sob o som de uma guerra não declarada — uma guerra do Estado contra o seu próprio povo.

*Douglas Martins é doutor em Filosofia e ex-Secretário Executivo do Ministério de Igualdade Racial.

Fonte: A Terra é Redonda | Foto: Paulo Pinto, Agência Brasil.