Em vez de interpretar o país, hoje estrangeiros que estudam o Brasil buscam inseri-lo em temas globais.

Por Diego Viana

Em 2016, a historiadora norte-americana Barbara Weinstein, da Universidade de Nova York (NYU), publicou um artigo na Revista Brasileira de História, em que perguntava: “Sou ainda uma Brazilianist?” No artigo, a historiadora reconhece que sua área de investigação científica ainda é o Brasil, mas lança dúvidas sobre a pertinência da noção de brasilianista. O artigo põe em palavras um certo estranhamento em relação ao termo, cuja definição mais comum é a de pesquisador que estuda o Brasil a partir do exterior, seja estrangeiro ou brasileiro. Entendido dessa maneira, refere-se a um ramo dos “estudos de área” comuns nos Estados Unidos: entre os “latino-americanistas” há também “mexicanistas” e “cubanistas”. Nesse caso, o brasilianista é aquele que pesquisa o país com intenção de explicá-lo para um público estrangeiro. Entretanto, os estudos sobre o Brasil têm particularidades graças às quais o termo brasilianista é mais corrente.

“Esse ainda é um conceito relevante, certamente mais do que outras especializações latino-americanas”, avalia Weinstein. “Embora quase não seja possível se formar ou encontrar um emprego nos Estados Unidos exclusivamente na história do Brasil, faz sentido se especializar no país, dentro do marco de estudos da América Latina, da diáspora africana ou outro. É fácil se deslocar entre os países de língua espanhola, por exemplo, mas o Brasil tem outra língua, outra história e uma dimensão muito grande”, completa.

Weinstein, que é autora de livros como The Amazon rubber boom (Stanford University Press, 1983), sobre o ciclo da borracha na Amazônia, For social peace in Brazil (University of North Carolina Press, 1996), que trata dos serviços sociais criados pela classe empresarial paulista, e The color of modernity (Duke University Press, 2015), sobre o papel das ideias raciais na criação da autoimagem de São Paulo, acrescenta que a maneira como se estuda o Brasil hoje é diferente do que era no século passado, quando se buscava compreender um país como totalidade, com um processo histórico próprio. “A nova geração tem mais preocupação com os temas. Já não se pensa em termos de história de uma nação. É por isso que se fala em ‘história do mundo atlântico’, da diáspora africana, dos movimentos indígenas e assim por diante. É algo que escapa dos contextos nacionais.”

A historiadora explica que hoje dificilmente se faria uma pesquisa chamada “história das relações de gênero no Brasil”, por exemplo. “Por que teria esse nome? O que faz as relações de gênero particulares aqui?” Em vez disso, poderia ser investigada a “história do sufrágio feminino no Brasil”. “Nesse caso, o que se estuda são as particularidades de como o voto das mulheres foi conquistado e evoluiu no país, algo que não se pode entender olhando só para o Brasil, ignorando a trajetória internacional”, observa. “Temas como esse ao mesmo tempo cabem e não cabem na nação.”

Conforme Weinstein, o fim da Guerra Fria (1947-1991) representou, por um lado, um arrefecimento do interesse pela América Latina e pelo Brasil nos Estados Unidos, já que a ameaça de expansão soviética evaporou. Por outro, ampliou o leque de assuntos que os pesquisadores examinam, por meio de temas transnacionais, como o tráfico de escravizados, as relações de gênero e raça ou o desenvolvimento urbano. Assim, se gerações anteriores eram compostas sobretudo por historiadores, com alguns cientistas políticos e economistas, atualmente entre os especialistas há também geógrafos, antropólogos e críticos literários.

São essas mudanças de perspectiva que suscitam dúvidas sobre a pertinência do conceito. O geógrafo norte-americano Jeff Garmany, da Universidade de Melbourne, na Austrália, afirma que não se considera um brasilianista, apesar de pesquisar temas urbanos no Brasil e de ter escrito em 2019 o livro Understanding contemporary Brazil (Routledge, 2019), em coautoria com o cientista político norte-americano Anthony Pereira, diretor do Kimberly Green Latin American and Caribbean Center, da Florida International University, em Miami.

“Não uso esse termo para falar de mim, mas outras pessoas me designam assim. Sou um geógrafo que estuda desenvolvimento urbano e político, especificamente temas ligados à desigualdade. Minha pesquisa sempre esteve enraizada no Brasil e meu trabalho lida com debates internacionais em teoria política e urbana, a partir do contexto empírico brasileiro”, resume. “Acho que, atualmente, brasilianista é um termo mais usado para classificar o trabalho de outras pessoas do que para definir um verdadeiro campo de estudo.”

Ainda assim, o conceito continua sendo usado, inclusive na imprensa brasileira, que frequentemente consulta especialistas estrangeiros sobre assuntos nacionais. O uso reflete um processo histórico que envolve certa dose de rivalidade, mas também ampla colaboração. Em 1990, o historiador José Carlos Sebe Bom Meihy, professor aposentado do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), publicou o livro A colônia brasilianista: História oral da vida acadêmica (Nova Stella), em que entrevistou estrangeiros dedicados ao estudo do Brasil. Meihy chega a dizer que o “antibrasilianismo” é “doença infantil da historiografia brasileira” e critica a resistência de intelectuais brasileiros à atuação dos forasteiros.

Além de historiadores, cientistas políticos e economistas, atualmente entre os brasilianistas há também geógrafos, antropólogos e críticos literários

Parte dessa resistência ocorreu porque, depois do golpe de Estado de 1964, o acesso de pesquisadores brasileiros a arquivos públicos sofreu restrições distintas das enfrentadas por estrangeiros. Foi o caso do historiador norte-americano Robert M. Levine (1941-2003), da Universidade de Miami, que já nos primeiros anos do regime de exceção teve acesso a documentos do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) da ditadura de Getúlio Vargas (1882-1954), entre 1930 e 1945. O episódio gerou mal-estar entre colegas brasileiros de Levine, que protestaram contra o que consideraram favorecimento a um estrangeiro. Ainda assim, o livro resultante se tornaria uma das principais referências sobre o período varguista, embora censurado no Brasil até 1980.

Por outro lado, estudiosos estrangeiros, muitas vezes em parceria com pesquisadores brasileiros, contribuíram não apenas para propor interpretações sobre o Brasil ao restante do mundo, mas também fomentaram algumas áreas de investigação no país. O norte-americano Werner Baer (1931-2016), economista da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, teve uma importante contribuição institucional nesse sentido. Entre as décadas de 1960 e 1980, participou da criação de programas de pós-graduação na disciplina de universidades brasileiras, entre eles o da USP, o de Brasília (UnB) e o da Federal de Minas Gerais (UFMG). Baer também está entre os criadores da Associação Nacional dos Centros de Pós-graduação em Economia (Anpec).

Esse tipo de colaboração ocorreu quando o Brasil ainda não dispunha do amplo sistema universitário atual, com vasta produção intelectual e inserção internacional. Hoje, entretanto, a interação entre brasileiros e estrangeiros é ainda mais intensa e necessária, avalia o historiador brasileiro Sidney Chalhoub, da Universidade Harvard e presidente da Brazilian Studies Association (Brasa). “Ninguém pode ser levado a sério como brasilianista nos Estados Unidos, escrevendo para leitores norte-americanos, sem considerar a produção feita no Brasil e sem um profundo diálogo com a literatura acadêmica brasileira”, afirma, acrescentando que uma das missões da Brasa é estabelecer a ponte entre os estrangeiros e expatriados e os pesquisadores instalados em universidades brasileiras.

Fundada em 1992, a partir da Latin American Studies Association (Lasa), a Brasa é a entidade mais importante na difusão de estudos brasileiros no exterior. “A Brasa é um reconhecimento da posição sui generis do Brasil no continente”, afirma Chalhoub. “Na Lasa, o Brasil fica diluído. Nos programas de cursos de história da América Latina, o Brasil corresponde a 10% ou menos das aulas, embora tenha 40% do território e da população. A Brasa coloca o país no lugar correspondente à sua importância.”

Daniel Almeida

Daniel AlmeidaO historiador norte-americano Kenneth Serbin, da Universidade de San Diego, na Califórnia, que presidiu a Brasa de 2006 a 2008, além de ter coordenado a seção Brasil da Lasa, diz que “uma entidade de brasilianistas serve para gerar mais brasilianistas”, frase que atribui ao cientista político norte-americano Timothy Power, de Oxford. “Essa era minha missão quando presidi a Brasa. Como cumpri-la? Promovendo o que eu mesmo fiz em 1986: viagens ao Brasil”, resume Serbin. “Conseguimos um orçamento suficiente para criar uma bolsa de iniciação ao Brasil, chamada BIS, que financia duas ou três pessoas por ano no país, para pesquisas de campo.” A entidade promove congressos bienais e atribui prêmios, como o Roberto Reis, a livros que tratam do Brasil.

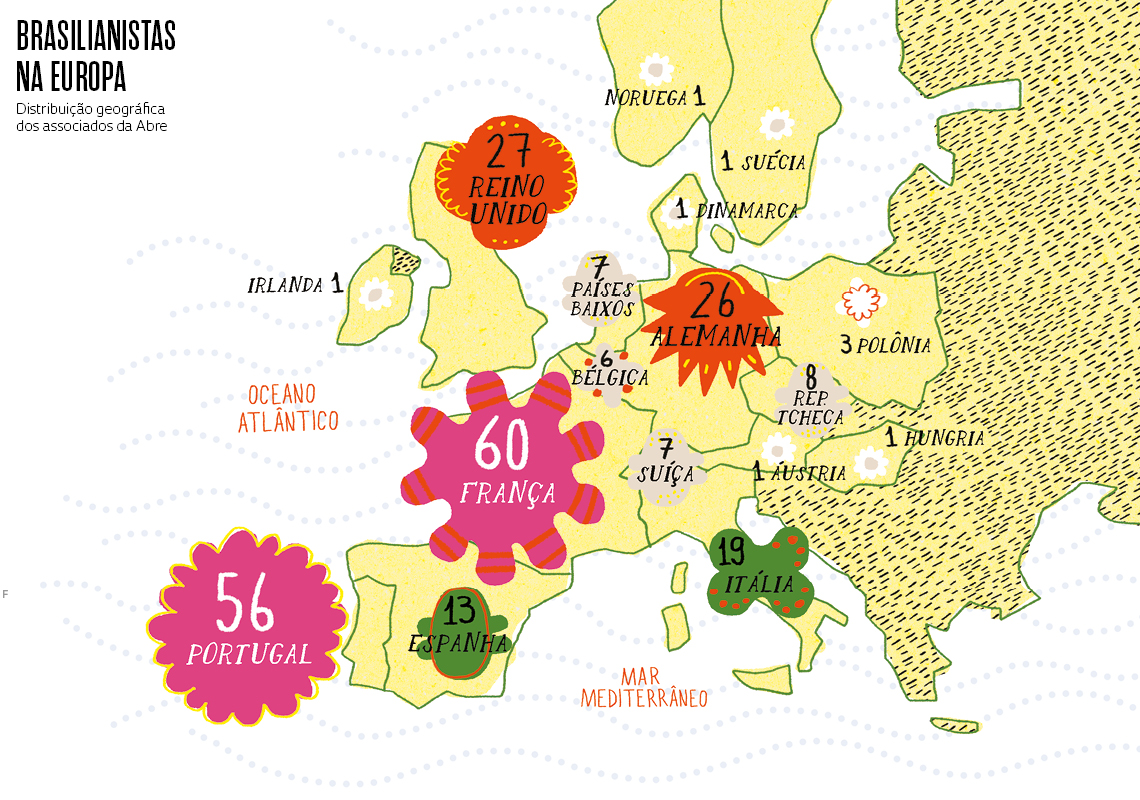

Na Europa, uma instituição semelhante à Brasa surgiu em 2017, durante o primeiro Congresso Europeu de Brasilianistas em Leiden, nos Países Baixos: a Associação de Brasilianistas da Europa (Abre). A iniciativa foi da holandesa Marianne Wiesebron, coordenadora da cátedra de Estudos Brasileiros da Universidade de Leiden, e da historiadora brasileira Mônica Raisa Schpun, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS), em Paris. “Os brasilianistas europeus normalmente colaboram com seus colegas no Brasil, mas eles mesmos muitas vezes não conhecem uns aos outros. A Abre tem a ambição de mudar essa realidade”, afirma a checa Šárka Grauová, professora de literaturas em língua portuguesa da Universidade Carolina, em Praga, e atual presidente da entidade. Hoje, é integrada por 237 pesquisadores residentes na Europa, distribuídos em 16 países do continente. A Abre também realiza congressos bienais e a cada ano concede um prêmio de melhor tese doutoral.

Para Grauová, a principal particularidade do brasilianismo na Europa, em comparação com os Estados Unidos, é que o Velho Continente, constituído de diversos países, tradições e idiomas, produz interpretações mais diversas do Brasil, seu objeto de estudo. “No III Congresso da Abre, em Praga, tivemos um painel sobre a recepção de Machado de Assis [1839-1908] em vários países europeus. Aprendemos muito, não apenas sobre as tradições diferentes, mas também sobre a riqueza das interpretações possíveis, suscitadas pelos diversos contextos”, resume. Grauová afirma que a história do brasilianismo europeu é diferente da norte-americana, porque tem raízes mais nos estudos de língua e literatura do que nas ciências sociais.

Em seu livro de entrevistas, Meihy propõe uma classificação das gerações de brasilianistas, começando com os “pioneiros”, que estudaram o país por distintas razões, incluindo o interesse pessoal. Uma das primeiras referências a um brasilianista em publicação acadêmica estrangeira se refere ao norte-americano Samuel Putnam (1892-1950), tradutor para o inglês de Os sertões, de Euclides da Cunha (1866-1909). Em 1971, o historiador norte-americano C. Harvey Gardiner (1913-2000) publicou um artigo acadêmico argumentando que o tradutor teve enorme papel na disseminação do interesse pelo Brasil nos Estados Unidos. O antropólogo Charles Wagley (1913-1991) e o historiador Richard Morse (1922-2001), ambos norte-americanos, são representantes dessa geração.

A segunda leva de brasilianistas é batizada de “filhos de Castro” por Meihy, e corresponde ao momento em que brasilianista se tornou termo corrente na imprensa brasileira. A denominação vem da resposta dos Estados Unidos à Revolução Cubana de 1959, que levou Fidel Castro (1926-2016) ao poder: para evitar que outros regimes comunistas se instalassem no continente, o Departamento de Estado passou a financiar estudos sobre os países da região, particularmente o mais rico e extenso deles, o Brasil. As fundações Ford e Tinker, bem como o Social Sciences Research Council (SSRC), estabeleceram bolsas de pesquisa para estudos latino-americanos, enquanto o Congresso dos Estados Unidos sancionou o National Defense Education Act, para custear estudos sobre áreas sensíveis do mundo, incluindo a América Latina. Em entrevista, o historiador brasileiro José Honório Rodrigues (1913-1987) relata que, nesse período, recebeu ofertas para trabalhar em universidades norte-americanas com salário equivalente ao de um general do Exército do país.

Na classificação do historiador Meihy, os brasilianistas dividem-se em “pioneiros”, “filhos de Castro” e “especialistas”

Muitos dos “filhos de Castro” eram historiadores. Destacam-se o britânico Kenneth Maxwell, da Universidade Harvard, e os norte-americanos Warren Dean (1932-1994) e Stuart Schwartz, da Universidade Yale. No período, distingue-se ainda a obra do historiador e antropólogo Ralph Della Cava, também norte-americano, do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Columbia, em Nova York, que publicou uma das principais obras sobre o Padre Cícero (1844-1934): Milagre em Joazeiro (Paz e Terra), em 1970. Sem meias palavras, em entrevista a Meihy, o também norte-americano Thomas Skidmore (1932-2016) afirmou que “a motivação que [o] conduziu a estudar o Brasil dependia do contexto político americano e seus reflexos no sistema universitário do país”.

Weinstein é representante da terceira geração, que começa a publicar em torno da década de 1980: são os “especialistas”, na classificação de Meihy. Os pesquisadores desse período já não têm tanto vínculo com a conjuntura norte-americana e se dedicam mais intensamente ao Brasil por ele mesmo, aprofundando o diálogo com a produção intelectual brasileira. O livro Além do Carnaval: A homossexualidade masculina no Brasil do século XX (Unesp, 1999), do historiador norte-americano James Green, da Universidade Brown, é considerado um marco nos estudos da cultura homossexual no Brasil.

O também historiador norte-americano John French, da Universidade Duke, conta que, no fim da década de 1970, se preparava para começar seu doutorado a respeito do México, sob orientação da historiadora brasileira Emilia Viotti da Costa (1928-2017), na Universidade Yale, quando Costa lhe perguntou se haveria algum outro tema de seu interesse, já que seria uma dedicação para a vida toda. “Nessa época, o movimento operário do ABC paulista tinha grande repercussão da imprensa, porque fazia as primeiras paralisações contra o regime militar (1964-1985). E assim me especializei no tema”, relembra. Seu livro mais recente é uma biografia de Luiz Inácio Lula da Silva, o principal líder das greves, que mais tarde seria eleito três vezes presidente do país.

Foi nesse período que Serbin conheceu o Brasil. “Essa viagem mudou minha vida. Eu queria estudar o México, acabei me casando com uma brasileira e hoje me considero uma pessoa bicultural. O Brasil se tornou minha segunda casa”, afirma. Serbin conta que, graças à amizade com uma noviça luxemburguesa enviada a São Paulo, foi apresentado a integrantes do clero no período. Tornou-se, assim, autor de livros sobre a Igreja Católica brasileira.

Fonte: Pesquisa Fapesp.