Por Fabiane Albuquerque

A parte do “ser homem”, eles aprendem muito bem no processo de socialização. A parte de “ser negro”, aquela que lhes diminui, machuca, mata e explora, também. Uma coisa não elimina a outra.

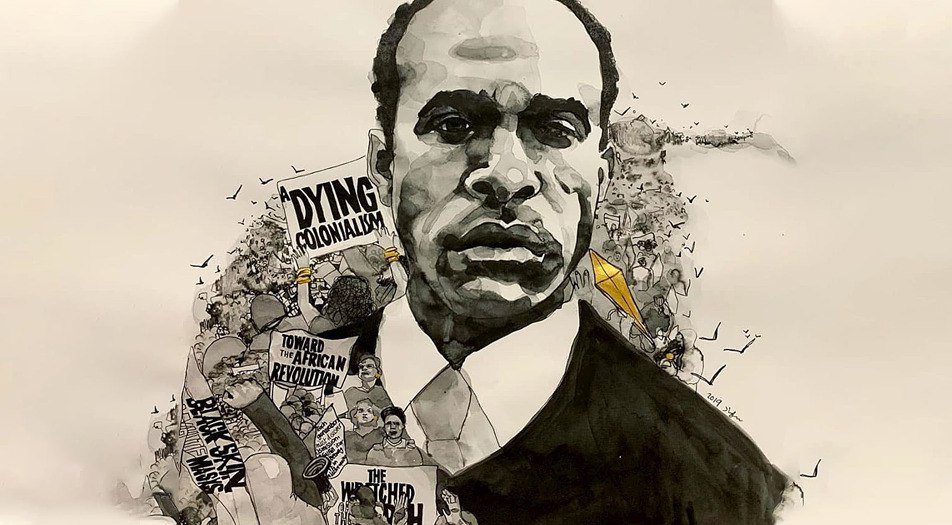

Não é de hoje que Frantz Fanon caiu na boca da militância antirracista, dos e das intelectuais públicas e da academia. A frase mais proferida dele, presente no livro Pele Negra, Máscara branca, para justificar o machismo dos irmãos de raça é “O negro não é um homem, é um homem negro”. Em base neste único fragmento, conclui-se que, diferentemente do homem branco, ele não tem poder na sociedade, logo, não pode (ou poderia) ser machista, abusivo, misógino e violento nas relações com mulheres. Acho interessante esta conclusão precipitada. Vejam bem, Frantz Fanon diz que o negro (sexo masculino) não é um homem, é um homem negro. Em momento algum ele tirou a palavra “homem” da frase, o que ele fez foi racializar o sexo masculino, logo, ele continua homem, com todas as atribuições de papéis de gênero criadas pelo patriarcado, contudo, com a raça colada no corpo, o que não acontece com o homem branco, tido como universal e “des-racializado”, logo, livre de qualquer marca.

As leituras superficiais e as conclusões precipitadas têm sido repetidas e reduzem o debate de “não é um homem, é homem negro”, a não ser machista e cometer os mesmos abusos que homens brancos cometem. Isso nega a realidade com a intenção de “salvar” os homens negros da influência do Patriarcado. Podemos até dizer que a reação ao machismo de uns e de outros é desproporcional, que os homens negros não têm ganhos estruturais, em termos de poder, do mesmo modo que homens brancos e ricos. Mas, dizer que homens pretos não são machistas, porque não são homens (ao par de igualdade que os brancos), é um grande equívoco.

E, o próprio Frantz Fanon, na vida pessoal, demonstrou o quanto ele foi homem (negro), sim. Escrevo da cidade de Lyon, na França, onde ele morou e engravidou uma moça branca, estudante de medicina, mas partiu logo em seguida para a Martinica e não criou a criança. A mulher em questão teve que abandonar os estudos e dedicar-se à vida de mãe. Fanon, livre da responsabilidade de cuidar de outra vida, sem o estigma da sociedade para lhe julgar ou lhe obrigar, seguiu a vida pública, onde pode, enfim, deixar o seu precioso legado. É homem? Não. É homem negro? Sim. Assim como muitos que abandonam os filhos, não os registram sequer, deixam as esposas, traem, abusam, violentam, machucam, diminuem, invisibilizam e matam mulheres, o são. A parte do “ser homem”, eles aprendem muito bem no processo de socialização. A parte de “ser negro”, aquela que lhes diminui, machuca, mata e explora, também. Uma coisa não elimina a outra.

No capítulo do livro Pele negra, Máscaras brancas, intitulado “A mulher de cor e o homem branco” é, no mínimo intransigente, assim como é machista para com mulheres negras. Mas, esta parte a militância ignora, não é? Embora ele denuncie o complexo de inferioridade da mulher negra, no desejo de se tornar branca através do relacionamento com um homem branco, ele despreza esse complexo de tal forma que chega a ser misógino. Ele não faz o mesmo com homens negros que, pelo mesmo motivo, só se relacionam com mulheres brancas. Ele critica a escritora Mayotte Capecia, também da Martinica, pelo romance I am a Martinican Woman, publicado em 1948, dizendo que ela deseja “um pouco de branco em sua vida”. As críticas não param por aí, ele desdenha de tal forma a obra da colega a ponto de dizer que é uma “obra de baixo nível”. Ao longo da leitura, vemos que ele admite o que condena nela: “da parte mais negra de minha alma, através a zebra listrada de minha mente, surge esse desejo de ser branco de repente”. Ele é implacável com Capecia, o que faz com que a feminista Clarisse Zimra lhe dedique uma crítica à altura daquela que ele faz a Capecia. Ela diz no artigo “Daughters of Mayotte”, que Fanon é muito mais crítico com mulheres negras do que com homens negros, como por exemplo, Jean Veneuse, autor do romance Batouala, de 1947. É um negro que se casa com uma mulher branca, assim como no livro da autora criticada, mas, enquanto ele generaliza o fato de que toda mulher negra que se casa com homens brancos desejam a brancura, sejam “traidoras da raça”, o contrário, ele não aponta.

No documentário La liberté de écrire (A liberdade de escrever), sobre a vida de Maryse Condé, escritora de Guadalupe, vemos que ela chegou muito jovem na França para estudar e logo juntou-se a outros negros e negras da diáspora, abraçando os círculos de debates em torno da ideia de Panafricanismo até apaixonar-se perdidamente por um jovem militante e revolucionário do Haiti. Ao anunciar estar grávida, ele simplesmente lhe disse: “Não vai dar, não. Estou partindo de volta para o meu país. Preciso ajudar na revolução”. E a deixou na França, grávida. Com vergonha de voltar para a sua terra, pois havia desonrado a família, ficou sozinha e teve o filho. Um tempo depois conheceu outro africano que a levou para Guiné-Bissau, teve mais três filhas com ele e começou a sofrer abusos e violências físicas, fugindo, assim, para outro país africano. Qual a parte de “ser homem”, o homem negro não tem? Certamente, não aquela da violência de gênero. Todo homem preto é um homem preto. A parte “homem” não desaparece em relação às mulheres, pode desaparecer em relação ao homem branco, que o domina e o violenta. Mas, aí, meu irmão, jogar para cima de nós, mulheres, a falta de poder na estrutura social, nem pensar.

Numa entrevista de Paulette Nardal, pioneira esquecida da Negritude, a Philippe Grollemund, ela diz que as ideias que Aimé Césaire pegou para formar o conceito acima eram dela e de outras mulheres, que abriram as portas da casa para que negros e negras da diáspora se reunissem em Paris. Aimé as elaborou e criou o termo, sem lhes dar o devido mérito. A atriz Ruth de Souza aponta o mesmo no documentário Conversas com Ruth de Souza, ao dizer que muitas das ideias de Abdias Nascimento eram dela, mas ele tomou-as como suas e ainda a acusou de traição quando aceitou um convite para trabalhar numa companhia de teatro majoritariamente branca. Brittney C. Cooper no livro Beyond Respectability reconstrói os passos da organização da grande marcha pelos direitos civis nos Estados Unidos, em 1963, que consagrou Martin Luther King e o seu célebre discurso “I have a dream”. Nenhuma mulher preta fora convidada para subir no palco e discursar. Um pequeno grupo delas, ao colocar a questão, foi acusado de querer dividir a luta, de “criar problemas”. Nem sequer Rosa Park, pioneira no boicote ao transporte público, presente no dia, foi solicitada a subir ao lado dos homens. Depois de muita insistência, acabaram cedendo para que uma delas usasse o microfone. E, não aprenderam a ser homens, embora homens negros?

Não dá para aceitar este discurso machista todas as vezes que falamos das diversas violências contra as mulheres negras, incluindo aquela cometida pelos nossos irmãos de raça. A postura de muitas mulheres negras, de oferecer-lhes “colo”, sacrificando outras irmãs pretas, é patética. Ainda mais desonesto é o uso de autores negros para tal fim. Que as nossas leituras sejam mais profundas e menos influenciadas pela mensagem rápida das redes sociais. O tempo de cantar “canções para ninar menino grande”, acabou. Sejamos mais responsáveis no uso das teorias.

Fabiane Albuquerque é doutora em sociologia. Autora dos livros Cartas a um homem negro que amei (Editora Malê) e Ensaio sobre a raiva (Editora Patuá).

Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil.