Por Fernanda Oliveira, Josemeire Alves Pereira, Benedito Emílio Ribeiro e Itan Cruz

Nas últimas semanas, reacendeu um debate nas redes sociais sobre tentativas de categorização de pessoas pardas à parte da categoria negro, que engloba pessoas pretas e pardas. Mas pretos e pardos não são polos opostos de uma arena de disputas por justiça e reparação.

A categorização chamada de “parditude” contraria especificidades da experiência diaspórica negra e das relações raciais no Brasil, bem como enfraquece tanto as próprias pessoas pardas quanto as pessoas pretas na luta. A História está cheia de exemplos.

Um deles é o do rico senhor de engenho baiano Domingos Borges de Barros, que foi condecorado em 1826 por Pedro 1º com o título de Visconde da Pedra Branca, em agradecimento ao seu trabalho junto ao governo francês, pelo reconhecimento da autonomia brasileira e pelas negociações para seu segundo casamento, com Amélia de Leuchtenberg.

Apesar de ter alcançado altos postos do Império, ele era atacado por José Bonifácio, poderoso homem branco e articulador da Independência, que chamava-o de “Visconde da Pedra Parda”. De forma jocosa, Bonifácio evidenciava o vínculo racial entre Domingos e os escravizados africanos e seus descendentes.

“Não importava engenhos, condecorações e títulos de nobreza, pois aos olhos da sociedade branca da época, o visconde, ainda que de pele clara, poderia ser remetido às pessoas pretas.”

Movimento negro não foi o único a unificar pretos e pardos

Ainda que algumas pessoas mal informadas reportem aos movimentos sociais negros, reorganizados nas décadas de 70 e 80 do século passado, a unificação das categorias preto e pardo, a História aponta outro sentido.

Imagine uma cidade interiorana, no extremo sul do Brasil, em estado até hoje apresentado como branco. É domingo de manhã, dia 14 de fevereiro de 1932. Uma tradicional família negra recebe em casa um exemplar d’A Alvorada.

Este famoso jornal da imprensa negra apresenta uma matéria redigida por Humberto de Freitas, homem negro, na qual expressava sua indignação frente a pessoas de pele menos retinta que não se viam como negras, e ainda ousavam discriminar, segundo ele, “negros de tez da cor do ébano”.

“No texto, ele escreve que “somente uma pessoa de ‘cor’ mista, pretensiosa e sem cultura, poderá deixar-se convencer que, por ter ‘abertinha’ a sua cor, não é negra!”

A história de Humberto é real. Ele era frequentemente chamado de moreno ou mulato, expressões comuns na década de 1930, para referir traços físicos negroides, mas cor da pele não retinta. Humberto estava ciente que não era uma pessoa retinta, mas que a identidade racial extrapola o tom de pele. Era um ponto considerado? Sim. Mas a ele se agregaram outros que configuraram um projeto político de luta contra o “preconceito de cor” que atingia todo o Brasil.

Humberto foi líder do Sindicato dos Carpinteiros de Pelotas, artista plástico, e adotou o pseudônimo Zumbi dos Palmares para assinar alguns de seus artigos mais críticos à sociedade pelotense e sulina. No entanto, também não poupava críticas a seus coirmãos, expressão comum à época para se referir a pessoas que compartilhavam a mesma identidade racial e que deveriam se unir para lutar pelo fim do que hoje denomina-se racismo.

Aliás, Zumbi dos Palmares foi quem assinou o artigo que fundou a Frente Negra Pelotense, em 10 de maio de 1933, em Pelotas, vinculada à Frente Negra Brasileira, criada em São Paulo em 1931.

“A indignação em torno de uma divisão a partir da cor da pele, a referência à liderança do Quilombo dos Palmares e a iniciativa de criar uma frente em defesa dos direitos da população negra, nos permitem fazer uma brevíssima imersão na história de unidade política construída pelas pessoas negras há quase um século, cujo exemplo encontra ressonância antes e depois.”

Intelectuais negras, acadêmicas e ativistas, sobretudo nos anos 70, mostraram a força do que identificaram como tripla opressão, ao perceber a conjunção de gênero, raça e classe a discriminar pessoas negras, como analisado por Lélia Gonzalez e Luiza Bairros.

Unir as cores em uma única categoria permite visualizar os efeitos do racismo que atinge ambos e os aloca num lugar subalterno na sociedade brasileira. Ter a pele clara não nos torna imunes às intersecções dos sistemas de poder, que seguem se abastecendo do racismo e trabalhando para nos dividir, e, consequentemente, nos enfraquecer.

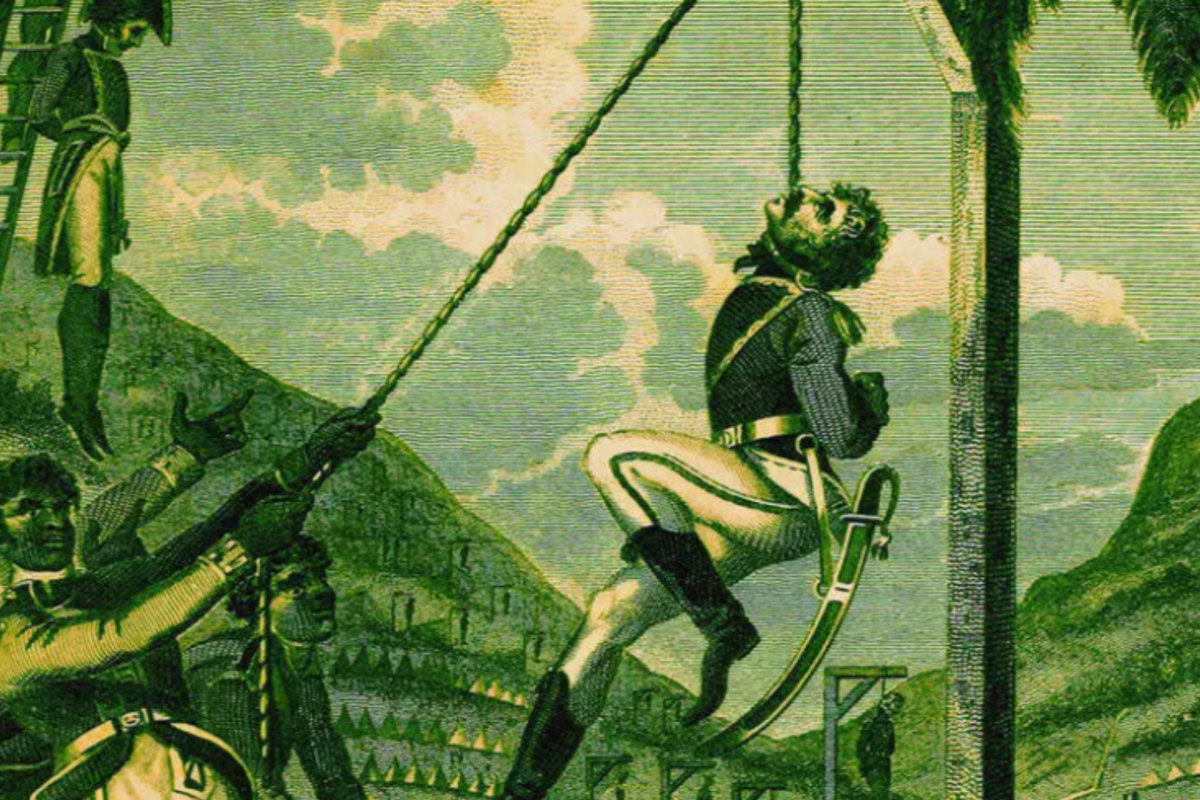

Miscigenação compulsória

Ainda assim, refletir sobre os sentidos da diversidade genética e da miscigenação compulsória no país é uma tentativa de fugir das farsas da branquitude em torno da mestiçagem e trazer à tona nossas outras raízes, africanas e indígenas, que não são residuais. Recobrar legados que nos foram negados, apagados e silenciados, inclusive dentro das nossas próprias famílias, é preciso, embora ainda seja um caminho extremamente difícil.

Numa escola de Ilhabela (SP), por exemplo, após aula de história sobre concepções de tempo nas culturas iorubá e grega, o professor César Augusto Mendez Cruz foi alvo de ataques por pessoas de extrema-direita e pela secretaria municipal de educação. Isso gerou seu pedido de demissão.

Além de agredir a autonomia docente, o caso escancara o racismo vinculado ao recrudescimento da intolerância às tradições de matriz africana e as recentes ameaças à aplicação da Lei 10.639/03, atualizada pela Lei 11.645/08, que tornam obrigatório o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena na educação básica.

Em Minas Gerais, por exemplo, vereadores de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves defendem projetos de lei que impõem o uso da bíblia como recurso paradidático nas escolas; enquanto vereadores de Betim tentam impedir o uso de livros didáticos sobre as culturas afro-brasileira e indígena.

No Brasil, ainda é tabu (para alguns setores) falar das raízes que nos ligam à África. Porém, um estudo recente publicado na Science revelou a diversidade genética da população brasileira.

Segundo a pesquisa, 27% da nossa ancestralidade é africana e 13% é indígena. O maior índice do nosso DNA, no entanto, é europeu (60%). É preciso ler esses dados com cautela. Como sinaliza uma das autoras do estudo, importa notar a violência dos acontecimentos que gerou este “retrato” miscigenado – sobretudo o abuso sexual de homens europeus contra mulheres negras e indígenas.

Como tentou demonstrar o professor César Cruz a seus alunos, são esses valores culturais diferentes que constituem a realidade social no Brasil, tendo em vista as contribuições indígenas, europeias e africanas na nossa história.

Ademais, o debate sobre a mestiçagem no Brasil é complexo, e não se resume a dados biológicos. Está historicamente associado à articulação dos usos políticos e sociais da “raça”, constituindo bases de formação da nossa sociedade. Com efeito, ainda ecoam na contemporaneidade os efeitos da prática colonial-escravista que estabelecem diferenciações e hierarquias sociais com base na relação cor/condição das pessoas

Mas ainda nos vale a máxima: estamos – pretos e pardos – no mesmo barco e é preciso nos unirmos para fortalecer lutas comuns e enfrentar os desafios impostos pelo racismo.

Fonte: UOL | Crédito imagem: Freepik.